Historique de l'institut pasteur du Maroc

Lorsqu’en 1906, M. Regnault, Ministre de France à Tanger envisagea l’édification d’un institut d’hygiène et de bactériologie, sur un terrain obtenu du Sultan du Maroc, Tanger était la seule cité marocaine largement ouverte aux étrangers et le siège de la représentation diplomatique au Maroc.

Le projet qui aboutit en 1910 visait à doter le Maroc d’un Institut Pasteur, homologue de l’Institut Pasteur de Tunis et de l’implantation pastorienne d’Algérie .

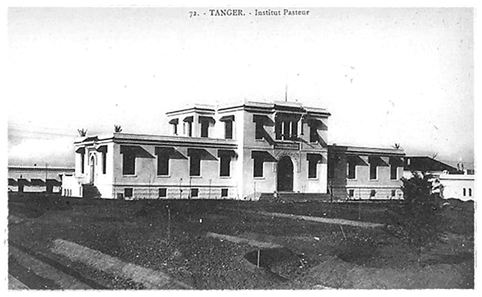

Institut Pasteur de Tanger

Le projet de M. Regnault, Ministre de France à Tanger, de doter le Maroc d’un institut d’hygiène et de bactériologie, prit corps en 1908, à l’occasion d’un incident où le conseil sanitaire de Tanger, le corps diplomatique de l’époque réalisa qu’une expertise médico-légale banale ne pouvait être réalisée sur place faute de microscope dans la ville. Le Ministre de France fit alors adopter au Conseil le principe de la construction d’un établissement sanitaire.

Le projet de M. Regnault, Ministre de France à Tanger, de doter le Maroc d’un institut d’hygiène et de bactériologie, prit corps en 1908, à l’occasion d’un incident où le conseil sanitaire de Tanger, le corps diplomatique de l’époque réalisa qu’une expertise médico-légale banale ne pouvait être réalisée sur place faute de microscope dans la ville. Le Ministre de France fit alors adopter au Conseil le principe de la construction d’un établissement sanitaire.

Les pourparlers avec le Sultan du Maroc et l’Institut Pasteur, menés par le Ministre de France aboutirent à l’accord des parties et au démarrage, en 1910, d’une construction financée par l’État français et l’Institut Pasteur.

Un an plus tard, le Dr P. Remlinger, radiologue, ancien directeur de l’Institut antirabique et de l’Institut impérial de bactériologie de Constantinople, est nommé directeur. Certains services pratiques commencent à fonctionner en 1912 et, le 14 juillet 1913, l’institut sanitaire devient officiellement l’Institut Pasteur de Tanger.

Le contrat entre l’Institut Pasteur de Paris et le ministre des Affaires Etrangères de France est signé le 1er janvier 1914 et porte sur l’organisation de 3 services techniques :

la préparation des vaccins antirabique et antivariolique, mettant ainsi fin à l’importation des vaccins d’Alger ou de Séville, le service de vaccination et le service d’analyses bactériologiques médicales et vétérinaires.

Institut Pasteur de Casablanca

En 1928, le Dr Roux, envoie Edmond Sergent directeur de l'institut Pasteur d'Algérie à Rabat pour tracer le programme d’un Institut Pasteur marocain, établir les plans, rédiger le contrat et surveiller la construction.

En 1928, le Dr Roux, envoie Edmond Sergent directeur de l'institut Pasteur d'Algérie à Rabat pour tracer le programme d’un Institut Pasteur marocain, établir les plans, rédiger le contrat et surveiller la construction.

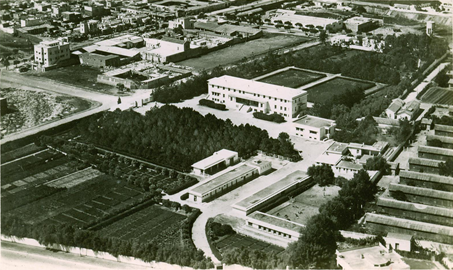

La mission dure trois ans, et le 15 novembre 1929, la convention entre le résident général et l’Institut Pasteur de Paris est signée. La construction put alors commencer sur le terrain affecté à cet effet, et situé entre l’hôpital Militaire et l’hôpital civil.

Le 17 décembre, le Conseil d'Administration de l'Institut Pasteur désigna le Dr George Blanc, directeur de l’Institut Pasteur d’Athènes depuis onze ans, comme directeur du nouvel Institut Pasteur du Maroc. Casablanca fut choisi, comme siège de l’institut, pour sa densité de population et ses aspects stratégiques de grand port et de tête de ligne ferroviaire. Installé dans le quartier des hôpitaux, l'Institut Pasteur de Casablanca comportait un bâtiment principal de 750 m2 avec étage et sous-sol aménagés, un pavillon séparé de chimie, une singerie, deux écuries à chevaux avec locaux spécialisés pour la préparation des sérums thérapeutiques, des animaleries et des dépendances. Il était en outre doté d'une propriété de 27 hectares située à Tit-Mellil à quelques kilomètres de la ville et fournissant une partie de la nourriture des animaux en élevage et en expérimentation. En plus du service de sérums et des vaccins, le nouvel Institut comprend six laboratoires :

général, physique et chimie, vétérinaire, rage, BCG et recherche.

L’Institut Pasteur du Maroc se démarque de plusieurs manières des Instituts Pasteur de Tunis et d’Algérie :

son personnel très stable et quasi permanent, ne connait aucune augmentation de 1932 à 1956 (cinq membres). Il n’entreprend guère de missions scientifiques à l’étranger et reçoit peu de visiteurs (Dr M.Minart, détaché de l’IPP en mission en aout 1945). Enfin, sur le plan institutionnel, il passe de cinq services en 1932 à huit services en 1956. En dépit de sa taille réduite et de son personnel limité, l’Institut Pasteur du Maroc se révèle aussi actif que les autres instituts Pasteur maghrébins.

En juin 1967, un accord était conclu entre l'institut Pasteur et le Gouvernement marocain. L'Institut Pasteur de Casablanca, dénommé "Centre de sérums et vaccins" était transformé en établissement public marocain doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle administrative du Ministère de la Santé publique. En novembre 1967, l'Institut Pasteur cédait gratuitement au Maroc l'Institut Pasteur de Tanger. L'ensemble Centre de sérums et vaccins de Casablanca et Institut Pasteur de Tanger prit le nom d'Institut Pasteur du Maroc (décret royal du 29 novembre 1967). La fusion s'accompagna d'un plan de réorganisation complet, tenant compte à la fois de la vocation originelle des deux instituts et de l'orientation qu'ils avaient suivi avec le temps, mais également des impératifs et besoins nationaux. A Tanger revint un rôle d'institut d'hygiène pour le nord du Maroc et une activité de recherche, en liaison avec l'institut de Casablanca.

En 1975, les difficultés financières amenèrent Chabaud à céder l'institut de Tanger aux Services marocains de Santé publique, auxquels le personnel avait d'ailleurs été préalablement intégré.

En effet, les deux instituts Pasteur de Casablanca et Tanger ont mené une existence autonome, parfois concurrente jusqu’en 1967 date du Décret Royal N° 176-66 du 23 Juin 1967 complété par celui de Novembre de la même année qui donne naissance à l'Institut Pasteur du Maroc avec le regroupement des deux Instituts.

La fusion s'accompagna d'un plan de réorganisation complet, tenant compte à la fois de la vocation originelle des deux instituts et de l'orientation qu'ils avaient suivi avec le temps, mais également des impératifs et besoins nationaux.

Institut Pasteur du Maroc

Robert Néel avait pris la direction de l'institut Pasteur de Casablanca en 1962, au départ de Georges Blanc. Mais il fut très rapidement (1963) appelé à la direction de l'institut Pasteur d'Algérie et remplacé par Marie- Augustin Chabaud. En juin 1967, un accord était conclu entre l'institut Pasteur et le Gouvernement marocain. L'Institut Pasteur de Casablanca, dénommé "Centre de sérums et vaccins" était transformé en établissement public marocain doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle administrative du Ministère de la Santé publique. En novembre 1967, l'Institut Pasteur cédait gratuitement au Maroc l'Institut Pasteur de Tanger. L'ensemble Centre de sérums et vaccins de Casablanca et Institut Pasteur de Tanger prit le nom d'Institut Pasteur du Maroc (décret royal du 29 novembre 1967). La fusion s'accompagna d'un plan de réorganisation complet, tenant compte à la fois de la vocation originelle des deux instituts et de l'orientation qu'ils avaient suivi avec le temps, mais également des impératifs et besoins nationaux. A Tanger revint un rôle d'institut d'hygiène pour le nord du Maroc et une activité de recherche, en liaison avec l'institut de Casablanca. En 1975, les difficultés financières amenèrent Chabaud à céder l'institut de Tanger aux Services marocains de Santé publique, auxquels le personnel avait d'ailleurs été préalablement intégré. Ce fut désormais dans ce cadre que se poursuivirent les missions de la maison. Si les activités antérieures (analyses, vaccination antirabique et production) se maintinrent, l'institut gagna le Centre de transfusion sanguine et prit une orientation marquée de santé publique : enquêtes épidémiologiques et prévention des maladies transmissibles. Chabaud fut remplacé en 1977 par un directeur marocain, Abdherraman Alaoui qui resta en poste jusqu'en 1983 et auquel succéda Abdherraman Touhami. A cette époque, l'Institut Pasteur du Maroc poursuivait avec difficulté ses missions, ses activités se réduisant pratiquement à la production de sérums et vaccins et au diagnostic. En 1987, Abdellah Benslimane prit la direction de l'établissement. Dès l'année suivante, il élabora un plan de réorganisation qui fut approuvé par le Conseil d'Administration de l'établissement. Il prévoyait des projets productifs destinés à dégager des ressources nécessaires au financement de projets technico-scientifiques. Et de fait, grâce à ses ressources propres, mais aussi aux subventions de l’État et de la coopération internationale (française et italienne, en particulier) et aux dons de mécènes nationaux, l'institut Pasteur du Maroc connut, en moins de dix ans, un développement tout à fait remarquable. L'ensemble du site et de ses bâtiments, y compris la ferme de Tit-Mellil, furent entièrement rénovés. L'effectif passa de 101 à 330 personnes, dont 47 chercheurs. Une profonde restructuration a organisé les activités en grands départements. La production de vaccins, sérums, milieux de culture et réactifs de laboratoires vise à satisfaire la demande nationale.

Robert Néel avait pris la direction de l'institut Pasteur de Casablanca en 1962, au départ de Georges Blanc. Mais il fut très rapidement (1963) appelé à la direction de l'institut Pasteur d'Algérie et remplacé par Marie- Augustin Chabaud. En juin 1967, un accord était conclu entre l'institut Pasteur et le Gouvernement marocain. L'Institut Pasteur de Casablanca, dénommé "Centre de sérums et vaccins" était transformé en établissement public marocain doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle administrative du Ministère de la Santé publique. En novembre 1967, l'Institut Pasteur cédait gratuitement au Maroc l'Institut Pasteur de Tanger. L'ensemble Centre de sérums et vaccins de Casablanca et Institut Pasteur de Tanger prit le nom d'Institut Pasteur du Maroc (décret royal du 29 novembre 1967). La fusion s'accompagna d'un plan de réorganisation complet, tenant compte à la fois de la vocation originelle des deux instituts et de l'orientation qu'ils avaient suivi avec le temps, mais également des impératifs et besoins nationaux. A Tanger revint un rôle d'institut d'hygiène pour le nord du Maroc et une activité de recherche, en liaison avec l'institut de Casablanca. En 1975, les difficultés financières amenèrent Chabaud à céder l'institut de Tanger aux Services marocains de Santé publique, auxquels le personnel avait d'ailleurs été préalablement intégré. Ce fut désormais dans ce cadre que se poursuivirent les missions de la maison. Si les activités antérieures (analyses, vaccination antirabique et production) se maintinrent, l'institut gagna le Centre de transfusion sanguine et prit une orientation marquée de santé publique : enquêtes épidémiologiques et prévention des maladies transmissibles. Chabaud fut remplacé en 1977 par un directeur marocain, Abdherraman Alaoui qui resta en poste jusqu'en 1983 et auquel succéda Abdherraman Touhami. A cette époque, l'Institut Pasteur du Maroc poursuivait avec difficulté ses missions, ses activités se réduisant pratiquement à la production de sérums et vaccins et au diagnostic. En 1987, Abdellah Benslimane prit la direction de l'établissement. Dès l'année suivante, il élabora un plan de réorganisation qui fut approuvé par le Conseil d'Administration de l'établissement. Il prévoyait des projets productifs destinés à dégager des ressources nécessaires au financement de projets technico-scientifiques. Et de fait, grâce à ses ressources propres, mais aussi aux subventions de l’État et de la coopération internationale (française et italienne, en particulier) et aux dons de mécènes nationaux, l'institut Pasteur du Maroc connut, en moins de dix ans, un développement tout à fait remarquable. L'ensemble du site et de ses bâtiments, y compris la ferme de Tit-Mellil, furent entièrement rénovés. L'effectif passa de 101 à 330 personnes, dont 47 chercheurs. Une profonde restructuration a organisé les activités en grands départements. La production de vaccins, sérums, milieux de culture et réactifs de laboratoires vise à satisfaire la demande nationale.

Le département de contrôle pharmaceutique et biologique comporte des laboratoires de contrôle des sérums, solvants, réactifs biologiques et hémodérivés, des cosmétiques, des eaux et de l'environnement, d'hygiène alimentaire. Les activités de santé publique, regroupées dans un département médical, incluent traitement antirabique, vaccinations internationales, surveillance des maladies sexuellement transmissibles, dépistage du SIDA. Les activités de recherche se sont diversifiées, tant au plan fondamental qu'appliqué. Le Département Recherche effectue la surveillance épidémiologique du SIDA, des hépatites, du cancer du cavum, cancer de la sphère ORL le plus fréquent au Maroc, de la cryptosporidiose, des Leishmanioses, de la résistance du bacille de Koch. Sur un plan fondamental, les thèmes de recherche privilégient le génotypage et la caractérisation moléculaire des rétrovirus, des virus des hépatites, du bacille de Koch, l'étude structurale des différentes fractions antimicrobienne et antiparasitaire des venins de serpents. Une unité de génétique humaine, créée en 1995, focalise ses travaux sur le support génétique des hémoglobinopathies, le syndrome X fragile et la maladie de Bloom.

Le département de contrôle pharmaceutique et biologique comporte des laboratoires de contrôle des sérums, solvants, réactifs biologiques et hémodérivés, des cosmétiques, des eaux et de l'environnement, d'hygiène alimentaire. Les activités de santé publique, regroupées dans un département médical, incluent traitement antirabique, vaccinations internationales, surveillance des maladies sexuellement transmissibles, dépistage du SIDA. Les activités de recherche se sont diversifiées, tant au plan fondamental qu'appliqué. Le Département Recherche effectue la surveillance épidémiologique du SIDA, des hépatites, du cancer du cavum, cancer de la sphère ORL le plus fréquent au Maroc, de la cryptosporidiose, des Leishmanioses, de la résistance du bacille de Koch. Sur un plan fondamental, les thèmes de recherche privilégient le génotypage et la caractérisation moléculaire des rétrovirus, des virus des hépatites, du bacille de Koch, l'étude structurale des différentes fractions antimicrobienne et antiparasitaire des venins de serpents. Une unité de génétique humaine, créée en 1995, focalise ses travaux sur le support génétique des hémoglobinopathies, le syndrome X fragile et la maladie de Bloom.

Références

Marie-Paule Laberge Les Instituts Pasteur du Maghreb: La recherche scientifique médicale dans le cadre de la politique coloniale. Revue Française d’Histoire d’Outre-Mer, t. LXXIV, 1987, n° 274, pp27- 42. Jean-Pierre Dedet Les Instituts Pasteur d’Outre-Mer : Cent vingt ans de microbiologie française dans le monde Edition: L’Harmattan, 2001